国际教育学院成立于2005年,作为学校来华留学生归口管理部门,全方位统筹、协调、推进学校的来华留学生招生、培养、管理和服务工作。学院设有综合办公室、留学生事务科、教务科、出入境事务科、国际合作科5个科室和国际中文教育教研室,教职工共计11人。2005年,学校获批成为内蒙古自治区人民政府奖学金来华留学生培养院校。2013年,学校获批成为中国政府奖学金来华留学生培养院校。

国际教育学院认真贯彻落实国家来华留学工作方针政策,积极响应国家“一带一路”倡议,扎根祖国北疆,聚焦中蒙俄经济走廊建设和向北开放重要桥头堡等国家发展战略,紧紧围绕来华留学工作提质增效总方针,树立全校一盘棋的理念,推进中外学生管理和服务趋同化。办学理念更加清晰,办学目标更加明确。依托获批的国家级来华留学生社会实践与文化体验基地,学院着力加强了来华留学生感知中国国情和中华优秀传统文化教育,坚守中华文化立场,坚持立德树人根本任务,培养了一批知华友华、愿意讲好、能够讲好“中国故事”的优秀来华留学生,有力推动了学校国际化人才培养、国际化课程建设以及师资队伍国际化能力提升,营造了良好的校园国际化氛围。

学院充分利用和发挥区域优势及特色专业优势,适应学校办学特色、区位特点和发展需求,完善了来华留学生培养方案和课程体系,重点发展医学专业学历生教育。近年来招收培养了来自蒙古国、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、巴基斯坦、印度、柬埔寨、尼泊尔、老挝、孟加拉、加纳、喀麦隆、赞比亚等20多个国家的来华留学生1000余人,其中民族医学(蒙医学)专业本科生、硕士研究生和中药学(蒙药学)专业硕士、博士研究生200余人,为服务“一带一路”国家的卫生健康和科学研究,提高中医药国际学术交流水平、国际影响力和竞争力作出了重要贡献。

来华留学工作校院级会议

一、高度重视教学工作,推进多层次内涵发展

学院全方位、多层次、宽领域、高质量开展来华留学生教育教学。通过加强来华留学课程体系、规范教学过程管理,不断完善“教书育人、管理育人、服务育人、文化育人、实践育人、环境育人”六位一体来华留学人才培养体系,培养具有国际视野和一流专业素养的知华友华国际人才,提升来华留学教育质量,推进中外学生趋同化管理,积极打造“留学内民大”来华留学教育品牌。

(一)语言教学精益求精

学院坚持立德树人根本任务,教学相长,以文化人、以文育人。重视来华留学生汉语和中国概况类课程建设。语言阶段课程设置初级综合、HSK 辅导等课程。通过一年的语言阶段培养,使来华留学生掌握语言基础知识和听、说、读、写、译等基本技能,具备与专业课衔接所需的语言知识和技能。本科阶段课程按照学校2019版人才培养方案执行。在通识课程平台中体现来华留学教育特色,设置了中国国情教育环节,开设了中国文化和中国概况两门课程,公共基础课环节里开设了综合汉语和语言技能培训课程。课程建设做到与语言阶段汉语课程衔接,进一步提高来华留学生汉语水平,熟悉中国国情和文化知识,提升跨文化能力,胜任国际化发展需求。突出语言和文化育人成效,打造“我爱中国、我爱民大”特色第二课堂,持续开展“国际文化节”“国际中文日”“中国传统节日文化体验”等系列活动,加深来华留学生对中华文化的认同和理解,促进民心相通。课堂教学与实践的有机结合,进一步促进了来华留学生人才培养质量的有效提升。

体验中华优秀传统文化

(二)专业教学多元联动

学院注重发挥来华留学教育对课程教学改革的推动作用,着力提升本科人才培养质量。围绕蒙医学、蒙药学、临床医学等来华留学生培养特色专业,重点打造了蒙医温病学、蒙医内科学、蒙药学社会实践、蒙医方剂学、病理生理学、心肌缺血一再灌注等自治区一流本科课程,并充分考虑来华留学生语言文化背景不同和知识结构多元化等特点,主动按照人才培养方案和教学大纲要求,更新教育理念和优化教学模式,学习借鉴国外优质教育资源和现代教学方法,更好地培养高水平国际化专业人才。疫情期间,采取“中外师资、境内境外、线上线下”授课模式,以中方教师授课为主,外方教师授课为辅,互为补充,提升了教学质量,保证了学生学习效果。

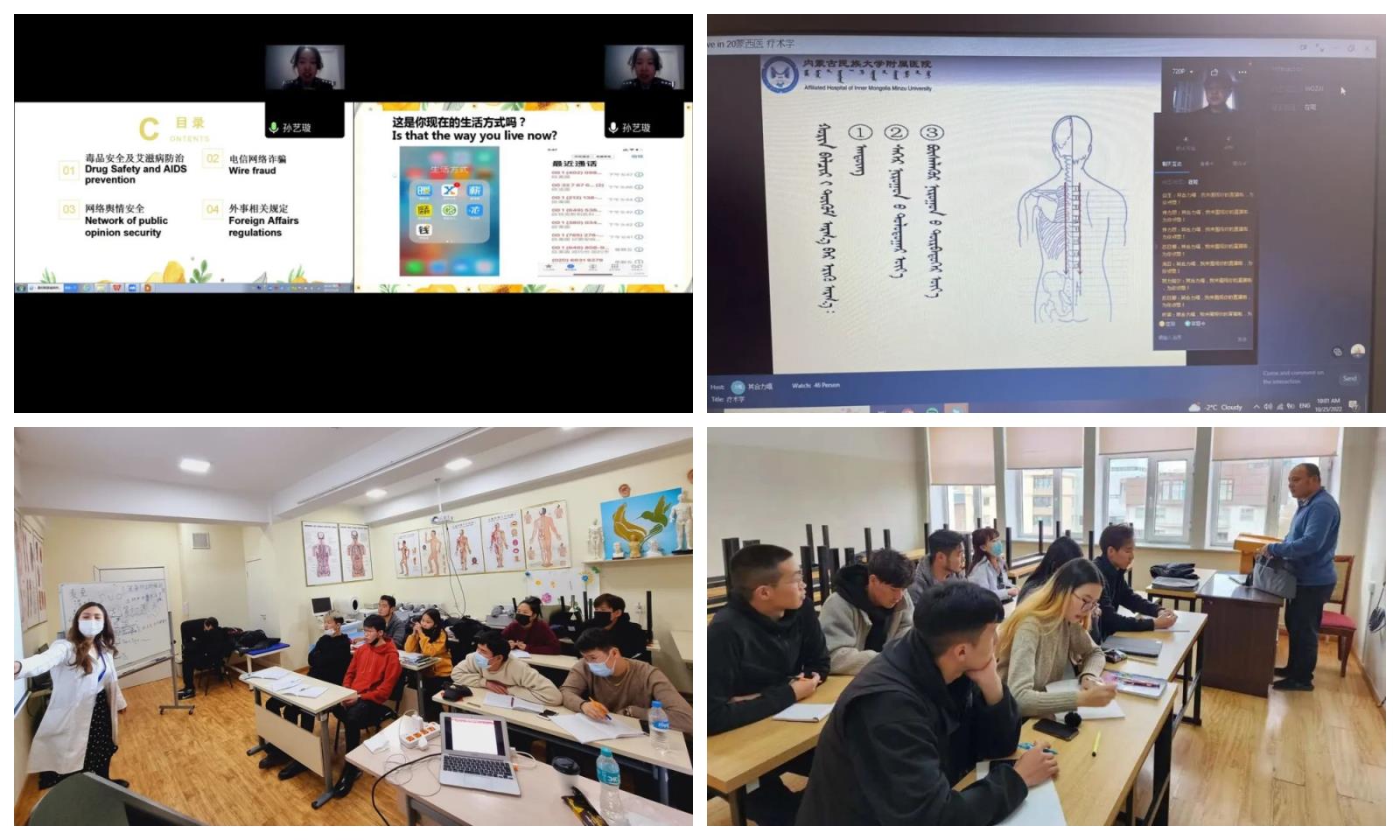

中外师资课堂

(三)培养方案量身定制

学院按照相应专业和层次的教学标准和规范,以学术能力和专业技能为核心,以知华友华为根本,实事求是制订了来华留学生本科人才培养方案。方案明确了来华留学生培养目标,即学科专业水平与同一专业中国学生保持一致,具备用中文完成本专业学习和相关研究任务的语言能力、跨文化能力和全球胜任力,认识和了解中国国情、中华文化、中国法律法规和社会主流价值观。

学校招收来华留学生的授课语言为汉语,制订了《内蒙古民族大学来华留学生语言阶段培养方案》,明确了来华留学生入学后汉语学习的培养目标、培养要求和课程设置。学生经过一年的语言学习,达到语言能力要求之后,进入专业阶段学习并编入中国学生班级,实现趋同化管理,按照学校本科生、研究生人才培养方案执行。根据国家《学校招收和培养国际学生管理办法》《来华留学生高等教育质量规范(试行)》有关规定,学校在统一的专业培养方案中体现了来华留学生教育特点,与中国学生教学标准和规范一致,着重培养来华留学生熟练运用汉语的能力,使其具有扎实的汉语基础知识,熟悉中国历史、地理、社会、经济等中国国情和文化基本知识,基本了解中国政治制度和日常生活法律法规,理解中国社会主流价值观和公共道德观念,形成良好的法治观念和道德意识,提升文化适应能力和跨文化交际能力,为其在中国进一步深造打下坚实基础。

普法宣传教育

参观文化遗址

(四)质量监控执行有效

学院构建“内外协调、执行有效”的来华留学生教育质量保障体系,进一步增强了对做好来华留学生工作的认识,加快建设步伐、加大改革力度、完善管理制度。为了保证来华留学生语言阶段教学质量,学院成立了教学工作领导小组,建立包括督导、同行和学生三级评教、教学检查、班主任辅导员同步管理机制,监控来华留学生语言阶段整体教学工作,确保教学质量保障体系落实落细。

专业课阶段纳入学校整体教学质量保障体系,实现了全员参与、全方位保障、全过程监控和持续改进的教学质量保障。学校教学督导委员会和国际教育学院教学工作领导小组对来华留学生教学工作进行督导和决策,对来华留学生的教学活动全过程进行监督、检查、评估和指导,并为学校来华留学生教学改革与创新提供咨询和决策服务。

留学生课堂

培养单位调研

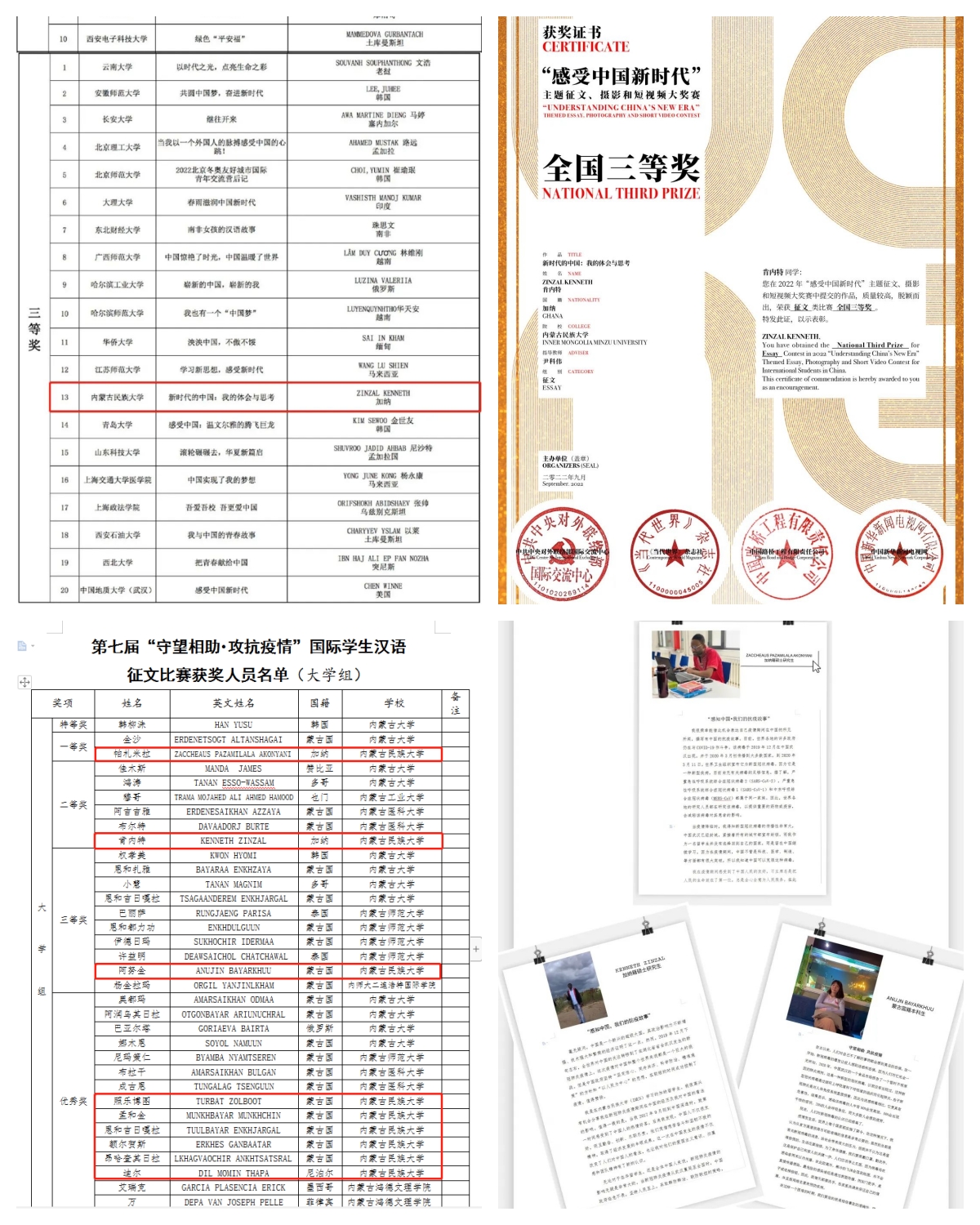

(五)学术研究成果丰硕

近年来,学生培养质量显著提升,部分来华留学生在校期间就已显示出优秀的科研精神和创新能力,在专业学习、科学研究、各类竞赛等方面取得了一定成绩。其中:加纳籍中国政府奖学金硕士研究生帕扎米拉曾发表中文核心论文2篇,SCI论文2篇,获得内蒙古民族大学2021届硕士研究生优秀学位论文;尼泊尔籍中国政府奖学金硕士研究生迪尔已发表SCI论文3篇,中文核心论文1篇,国外核心论文1篇,荣获了国家留学基金管理委员会2020年度中国政府优秀来华留学生奖学金荣誉称号。

留学生获奖证书

(六)教学科研同步开展

学院于今年增设了国际中文教育教研室,进一步丰富国际中文教育内涵。学院将依托教研室,与学校党委宣传部、教务处、社会科学处、文学与新闻传播学院、历史与旅游文化学院、蒙古学学院、蒙医药学院等部门和教学单位联合开展国际中文教育专题研究,进行课程建设和教材编写,建设高质量的来华留学生中文基础课程以及中国国情教育课程体系,着力提高来华留学生汉语水平和语言运用能力的同时,培养更多熟悉中国国情和文化知识,具备跨文化能力,胜任国际化发展需求的人才,让中国文化得到更广泛的传播,同时更好推动来华留学质量认证工作。

二、强化管理服务实践,宽领域促进文明交流互鉴

(一)日常管理以学生为本,情理并重

学院根据国家规定和学校发展实际,制定《学校招收和培养国际学生管理办法》,结合生源国情况,制定招生宣传方案,通过“国际学生管理服务平台”、英文网站和微信公众号发布招生简章,确保招生宣传信息真实、准确、全面,严格按照《内蒙古民族大学来华留学生招生管理办法》中的录取标准和程序开展录取工作。

学院组织开展“新生适应性教育月”和“来华留学生安全教育周”等活动,帮助留学生了解中国法律法规、学校规章制度,熟悉专业培养方案、支持系统等内容。围绕日常管理、教学管理、突发安全事件防范及处置、违纪行为处理等重点内容进行安全教育和政策解读,帮助学生端正学习态度,树立正确学习目标,做好人性化引导和教育。

邀请专业人员为来华留学生进行普法知识讲解,协同学校安全管理部门组织开展消防演练,讲解灾害预防知识,增强学生法律意识和安全防范意识。

学院重视来华留学生心理健康教育工作,建立了“教育教学、学生活动、咨询服务、预防干预”四位一体的来华留学生心理健康教育与心理危机预防干预工作机制。设有来华留学生心理咨询室,开展来华留学生的谈心谈话及心理辅导工作。加强中外学生的交流互动,促进中外学生的文化和情感交流,以缓解来华留学生因文化差异等带来的学习和生活压力,增强心理和文化认同。

来华留学生心理健康知识讲座

消防安全演练

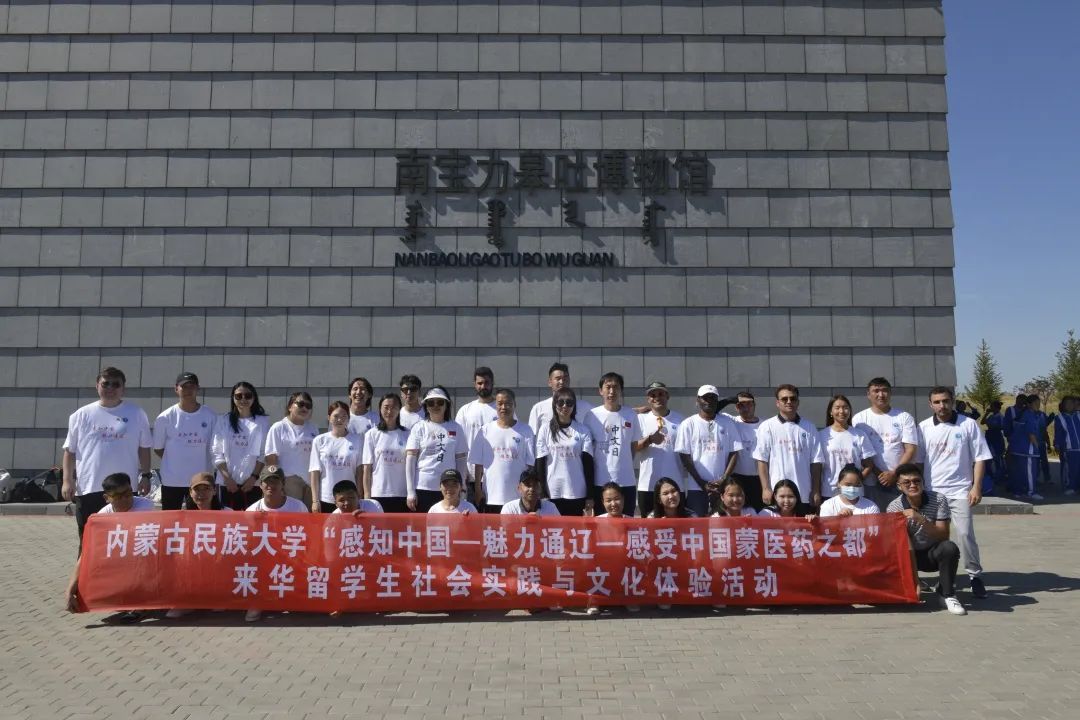

(二)社会实践和文化体验活动特色鲜明

学院积极开展来华留学生社会实践和文化体验活动,利用地处“西辽河流域文明核心区”的区位优势,依托国家留学基金管理委员会批准成立的“中国政府奖学金来华留学生社会实践和文化体验基地”,打造在全国和地方层面有影响力的来华留学生“感知中国-探寻西辽河文明”系列活动品牌。学校成功组织开展了“感知中国-探寻西辽河文明”系列活动之“感知中国—绿色矿业”“感知中国:魅力通辽—走进扎鲁特”“感知中国—魅力通辽—感受中国蒙医药之都”来华留学生社会实践和文化体验活动和“感知中国—我的留学生活”短视频展示活动,旨在通过西辽河流域文明的探寻,让更多的来华留学生深入了解通辽市悠久的人文历史、感受各民族特色文化、感知乡村振兴成果,更好地“读懂今天的中国”,积极主动讲好中国故事、传播好中国声音,打造“留学内民大”来华留学教育品牌,推动文化交流,增进文明互鉴。

来华留学生社会实践与文化体验活动

三、积极发挥校友作用,推动育人成效高质量走深走实

汇聚校友资源,凝聚民大力量。多年来,学校培养了一批对华友好的杰出来华留学生校友,他们知华、友华,对中国、对母校有着深 厚的情感,关心关注母校的未来,关心支持中国的建设与发展。校友们有的留校任教,有的回国发展,有的继续求学深造,但无论他们身在何处,他们都作为纽带和桥梁,都为推动本国与中国在经贸、文化、科技、人才和学术交流等方面发挥着积极作用。他们有在我校本科毕业,目前在深圳大学医学部博士后流动站从事科学研究工作的巴基斯坦校友萨米乌拉;有在我校硕士毕业,目前在民大附属医院工作的蒙古国校友马毕力根;有在跨国CSC公司国际采购部做部长的老挝校友拉姗娜;有在我校博士研究生毕业,目前任职于蒙古国国家蒙药公司副总的校友萨仁其木格,等等。校友们尽管任职职业不同,岗位不同,地域不同,但他们都担负着同样的职责使命,就是都承担着中华文化传承者和中外人文交流使者的重要角色,他们极大地拓展了学校办学的影响力和吸引力。

未来,国际教育学院将以来华留学生高等教育质量认证为契机,继续健全来华留学工作体系框架,推动学校来华留学教育以人才培养为核心、以提质增效为导向,提高来华留学生培养质量和管理服务水平,提升服务国家政治外交大局、教育改革发展、经济社会建设以及构建人类命运共同体的能力,加快和扩大新时代教育对外开放,持续推动学校来华留学教育教学工作迈向新高度,取得新进展。

文字:范文婧 审核:杨金戈 终审:杨丽华